資料整理與分析

考古工作暨工具展 - 線上學習站

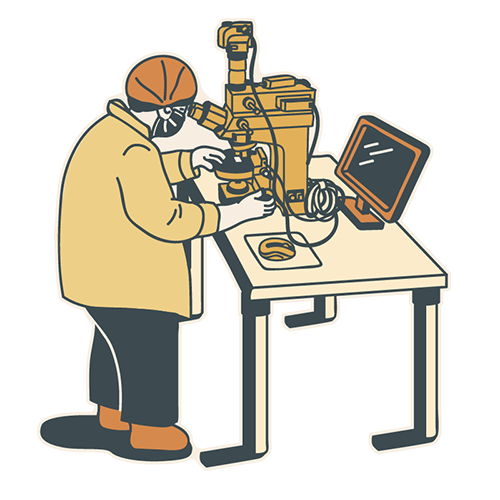

在戶外調查與發掘過程中所發現的各種遺物、標本、現象,以及考古人員記錄的文字、繪圖或影像,統稱為田野資料。為了深入了解這些資料所隱含的資訊,考古人員通常會在戶外工作告一段落後,將它們運送到專門的工作站或實驗室進行清理、分類量測、修復與分析等作業。

- 整理、量測

- 修復

- 資料分析

整理、量測

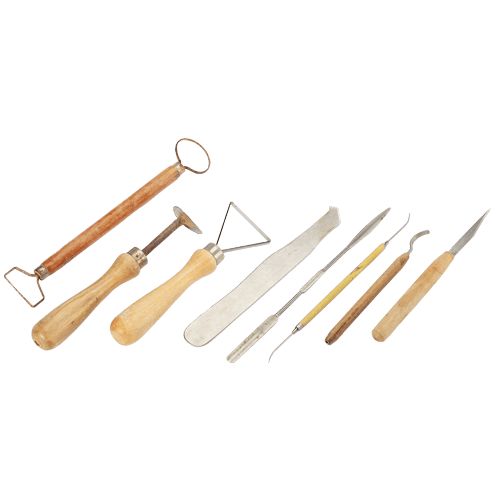

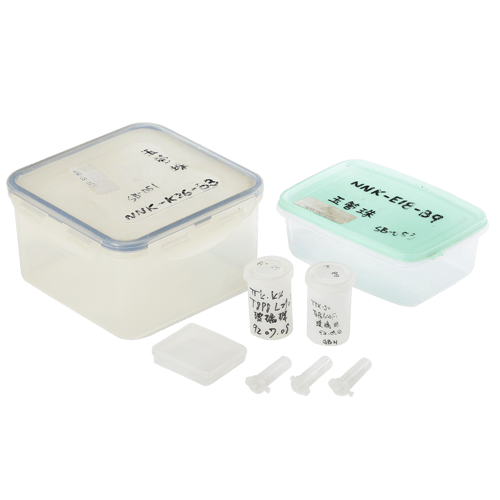

當出土遺物、標本來到工作站,第一件要做的事就是清理。標本整理人員必須依據它們的性質差異,選用不同的清理方法,如以清水清洗或是以軟刷、空氣噴槍等工具來去除遺物表面沾附的土壤和雜質。

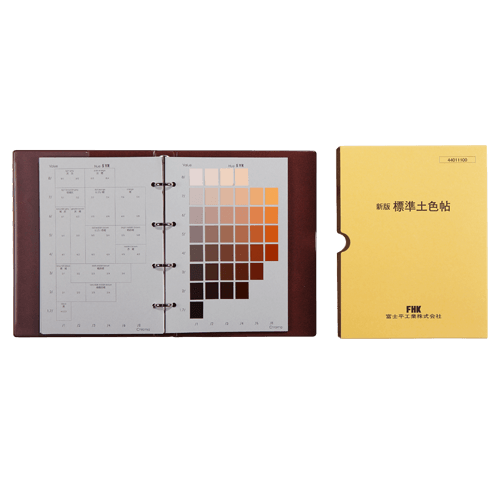

清理與初步分類完成後,還需要為遺物、標本製作專屬的身分證,記錄其編碼、外型、重量、材質、顏色、保存狀況等資訊,並由美工人員與攝影人員做重點式繪圖與攝影記錄。

-

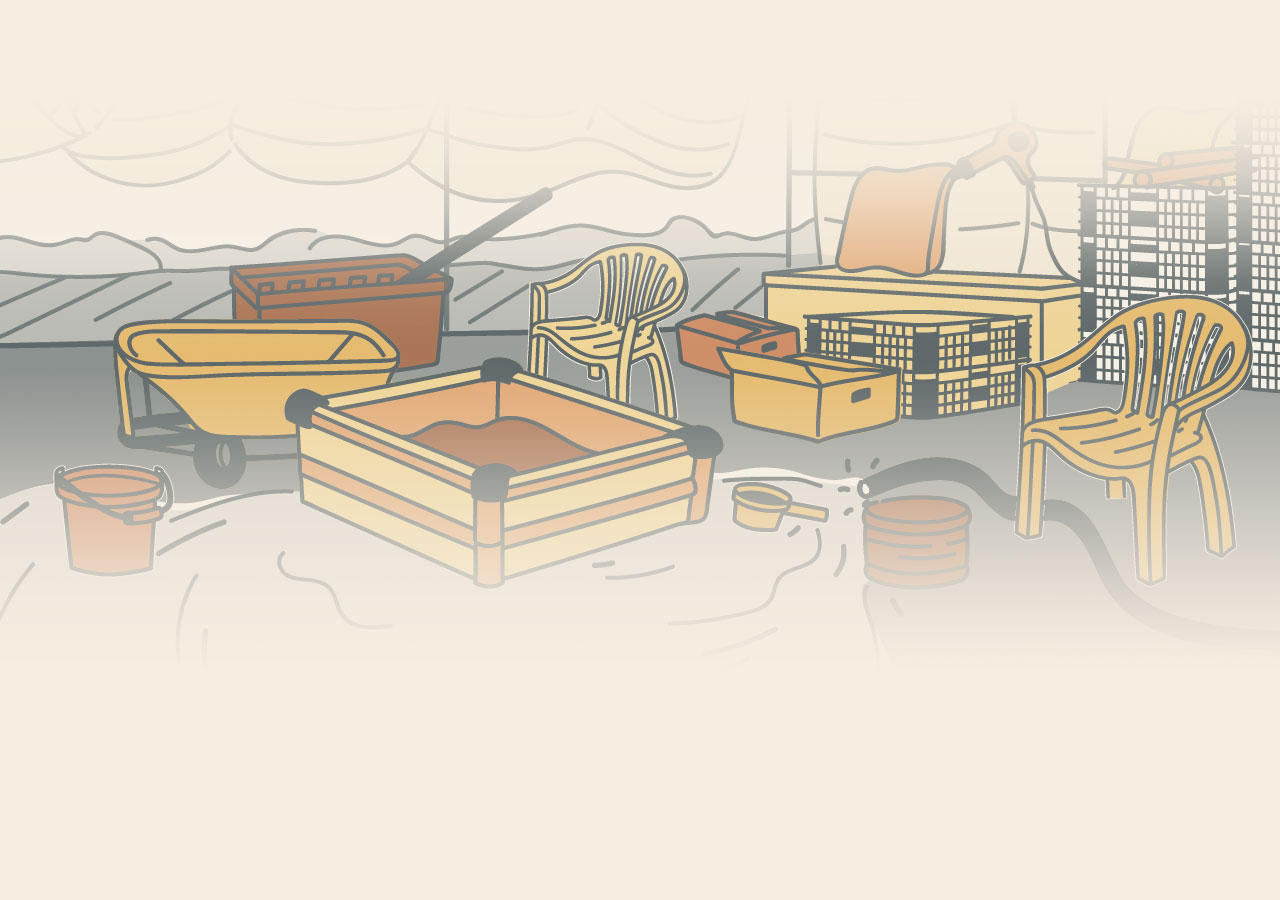

洗土人員在發掘現場附近進行現象取土的洗選。

洗土人員在發掘現場附近進行現象取土的洗選。

-

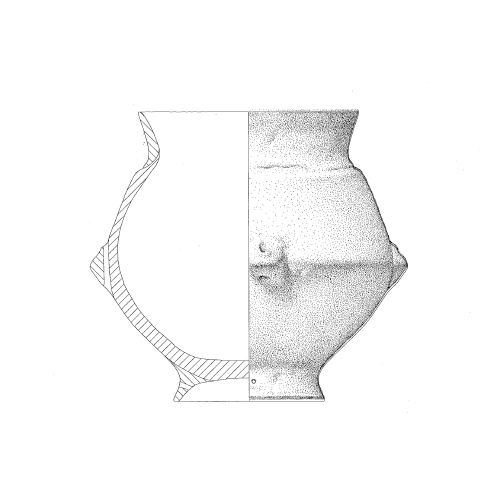

美工人員在工作站內繪製出土陶罐的彩色標本圖。

美工人員在工作站內繪製出土陶罐的彩色標本圖。

-

整理人員在工作站內進行出土陶片的整理揀選。

整理人員在工作站內進行出土陶片的整理揀選。

- 清洗用具

- 墓葬初步清理工具

- 整理分類容器

- 現象繪圖輔具

- 人齒比對模型

- 人骨測量工具

- 標本測量紀錄用具

- 標本繪圖用具/成品

-

-

繪圖用網格架

考古繪圖人員在繪製現象圖時,通常會依以一定比例縮小繪製的方式將描繪對象畫在方格紙上。網格架即是在繪圖過程中,放置於現象上作為繪圖參考線的輔助工具。 -

-

-

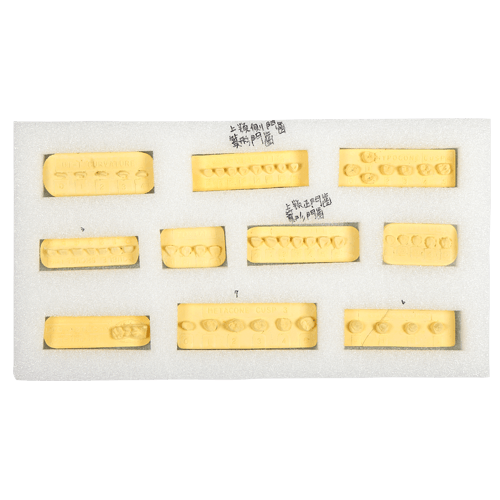

牙齒模型

人類牙齒模型,用於比對出土人骨的牙齒形態,以進一步辨識人骨的年齡、種族等特徵資訊。 -

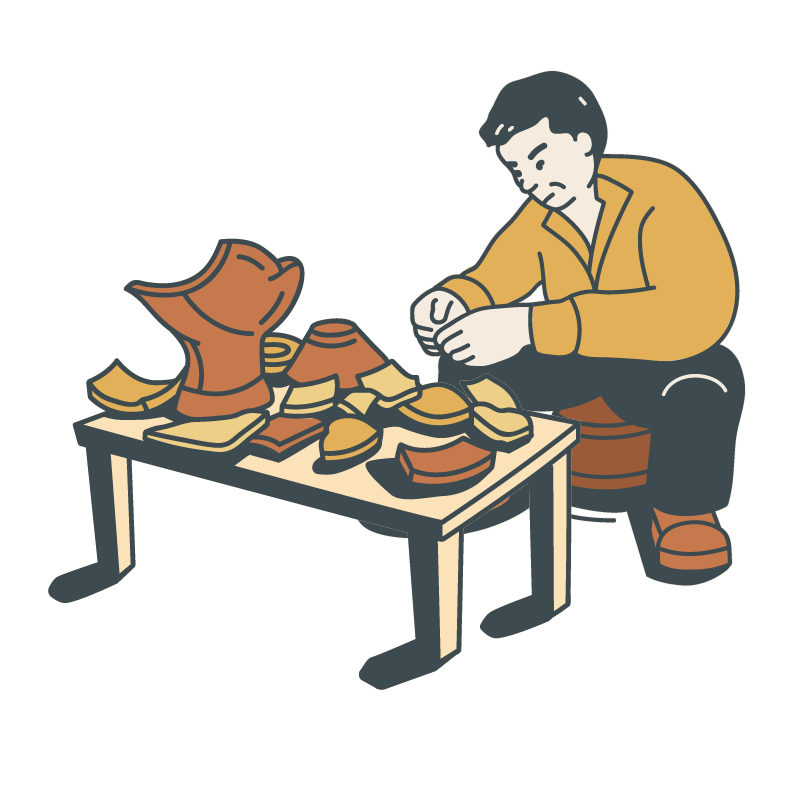

修復

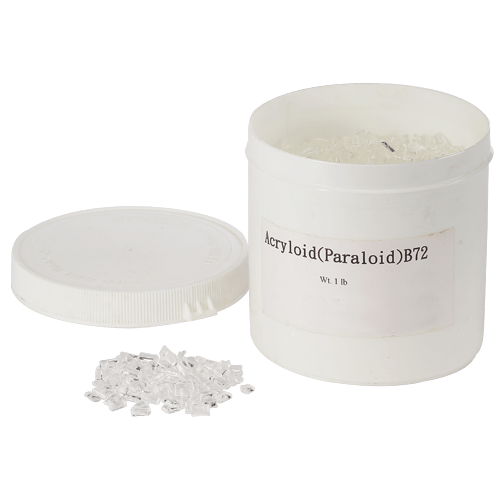

由於發掘出土的遺物常有破裂或損傷,若破片的數量足夠且保存狀態良好,就會由標本修復人員在不損傷原物件的前提下,選用專門的黏著劑與材料進行拼合修復,並適度填補缺漏的區域以還原物件原本的型態。

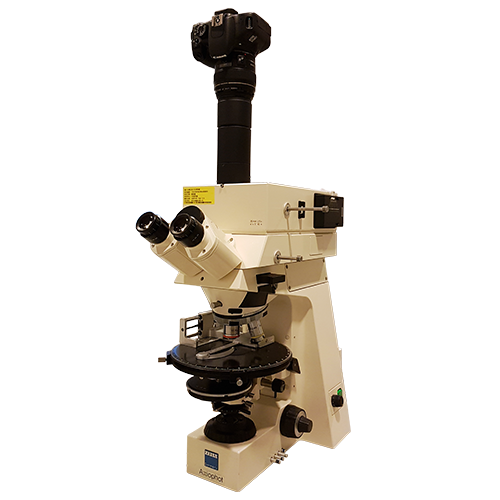

近年因3D掃描技術的發展,透過3D掃描來建立遺物的精確數位化模型,不僅可藉此記錄遺物的型態,也可結合多筆模型資料進行映射、拼合來重建器物。

-

修復人員以石膏修補陶器標本缺損處。

修復人員以石膏修補陶器標本缺損處。

- 陶器修復用具及耗材

資料分析

完成遺物、標本的清理、測量和建檔後,考古人員除了彙整田野紀錄與測量數據外,還必須進行各種鑑定與科學分析,這些分析工作往往需要其他專業領域人員的協助。如人骨的性別、年齡、病變等鑑定需要醫學和體質人類學的相關知識,標本的年代測定則需要由地質學的專家與設備來處理。透過跨領域的合作,考古學家才能揭開更多隱藏在標本裡的線索。

- 觀察分析工具

史前館3D實驗室

國立臺灣史前文化博物館運用3D數位化技術與設備,於2017年啟用並持續更新「考古文物3D資料庫」,資料庫中的全彩文物3D模型都是將考古標本進行3D數位化作業而成,目前已經有343件文物模型在資料庫中等待著美好的邂逅。

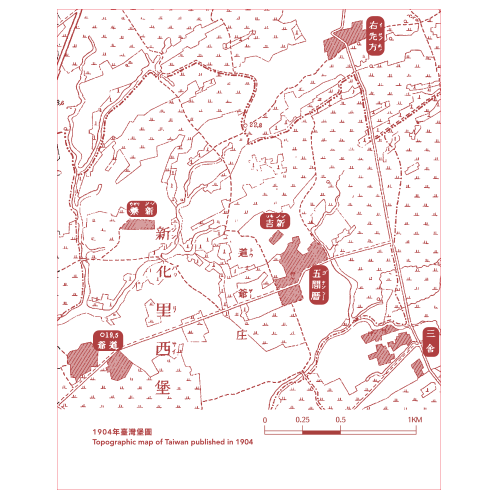

南科小故事

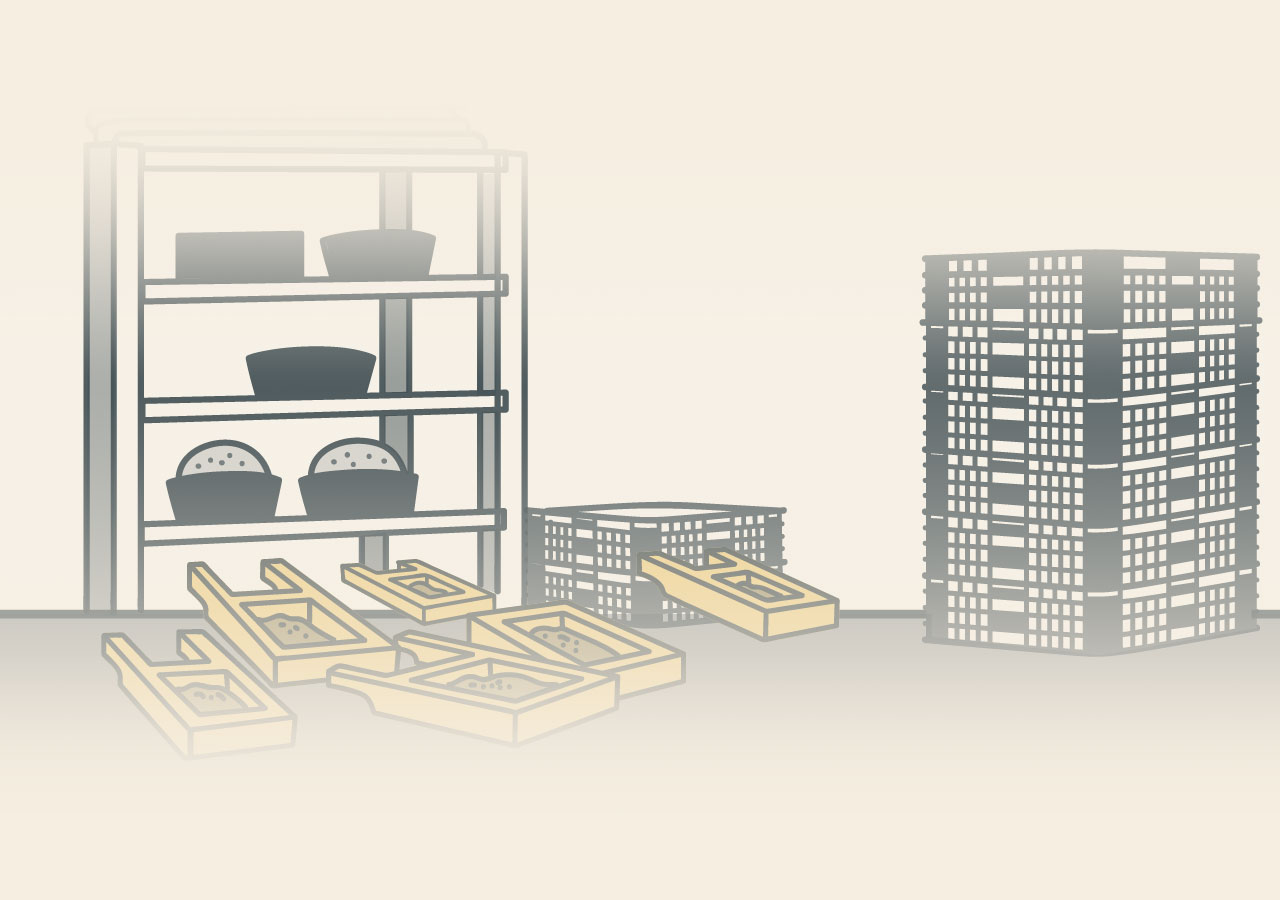

經過歷時15年的搶救發掘工作,南科考古遺址出土的較完整標本,包含陶器、石器、骨器、貝器、金屬器、玻璃器、生態遺留等等,數量約11萬件,其中包含約2500具人骨遺骸。為因應如此巨量的標本數量,南科考古隊曾分別向南科管理局及臺灣鐵路局承租屋舍及鐵道倉庫,以建立標本整理工作站,進行出土標本的整理、量測、基礎修復與其他相關研究。待南科考古館完工啟用後,相關工作也陸續轉移至館內,持續在博物館進行整飭及後續研究工作。

暫存於台鐵善化站倉庫的出土標本

暫存於台鐵善化站倉庫的出土標本