田野調查

考古工作暨工具展 - 線上學習站

我們所立足的土地是由沉積物層層堆疊而成,早期形成的土層會被新的土層覆蓋。

因此,古代人類所遺留的物品與痕跡,大多已經被埋在深深的地底,只有少部分的遺物、遺跡可能在洪水沖刷或是耕作、施工時才會暴露出來。因此,「走出戶外」是尋找遺址最好的調查方式。

靠著犀利雙眼、掃描探測儀器和地層鑽探器材,考古人員才能發現這些隱藏在地下的古代遺留。

- 資料蒐集與判讀

- 地表調查

- 深入調查

- 準備發掘

資料蒐集與判讀

在出門之前,考古人員必須先認識調查區域的自然環境與人文背景。

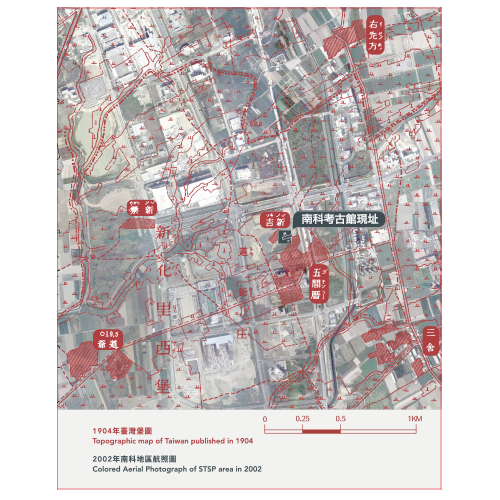

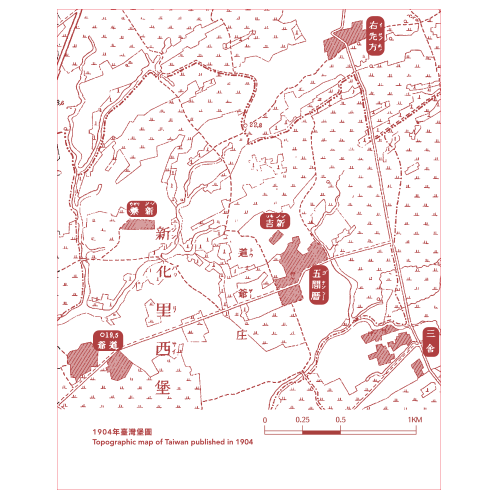

透過研讀地形、地質、水文等環境資料,以及當地的鄉土歷史、古地圖、過去的調查研究文獻,考古人員可以得知哪裡的土層保存狀況較好,或是周邊是否也曾出土古代遺物,藉此規劃有效率的調查路線並準備合適的田野調查裝備。完成調查計畫之後,就能走出戶外開始進行地表調查的工作。

- 地圖

地表調查

根據規劃好的調查路線,調查人員實際走訪現場,以肉眼觀察地表是否有古代遺物、遺跡暴露,並藉由這些遺物、遺跡的種類及分布情形,來推測地下遺址的可能範圍和保存狀況。

除了地表調查結果之外,具體的調查時間、路線也要記錄下來,才能作為後續發掘工作的基礎依據。

隨著科學檢測技術的發展,透地雷達與遙感探測設備等探測儀器,也常被考古人員用來進行非侵入性調查。

-

工作團隊輕裝進行地表調查作業。

工作團隊輕裝進行地表調查作業。

-

以標竿作為比例尺,拍攝地表暴露土層狀況。

以標竿作為比例尺,拍攝地表暴露土層狀況。

- 小平鏟

- 戶外調查攜帶工具

-

-

考古小平鏟

源自泥作工程使用的鏝刀,經改良後成為考古用具。由於兼具切削挖鑿的功能,深受考古學家們喜愛,是最具代表性的考古工具。 -

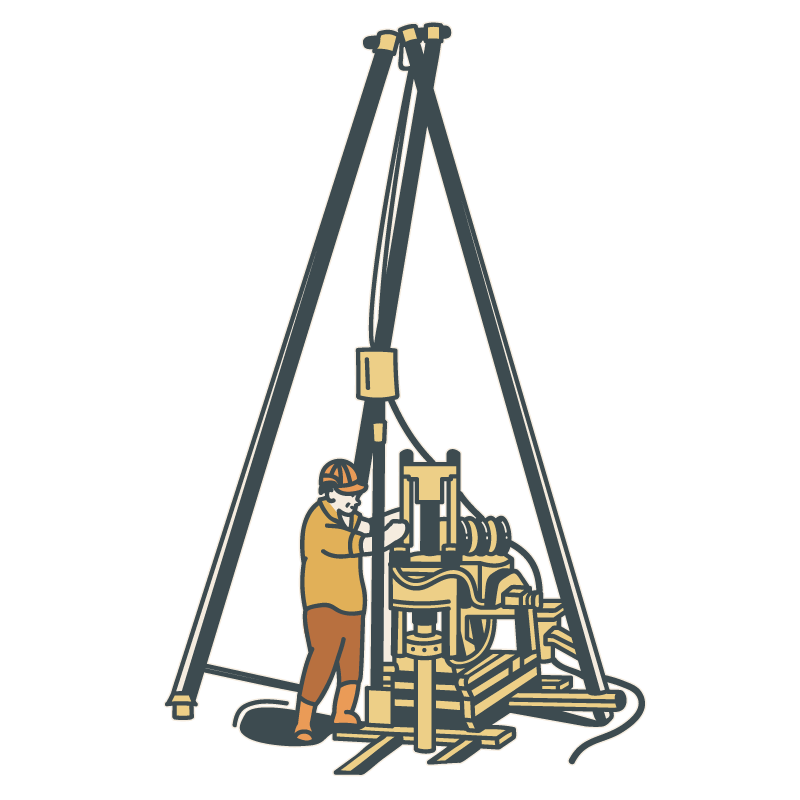

深入調查

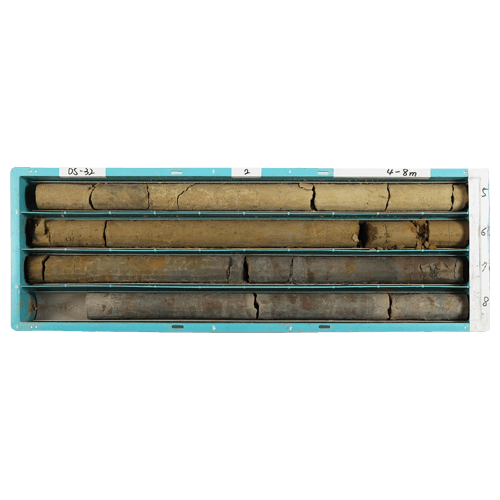

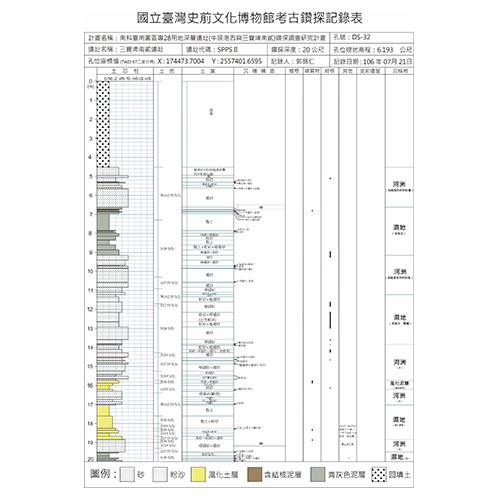

除了睜大雙眼觀察地面之外,考古人員也會利用人工鑽孔或是以機器鑽探的方式,來探勘地表下的土層與埋藏物分布情況,藉此直接確認地下是否真的埋藏著古代遺物、遺跡,以及它們的分布深度。此外,鑽探出來的土芯,也可以用來分析這個地區的古地理環境。

- 人工鑽探器材

- 地質鑽探器材與成果

-

使用採土器進行人工鑽探取土作業。

使用採土器進行人工鑽探取土作業。

-

五間厝遺址的地質鑽探作業。

五間厝遺址的地質鑽探作業。

準備發掘

前置調查告一段落,考古學家對調查區域有基本了解後,就會依據研究主題開始進行發掘規劃,包括決定具體的發掘位置、發掘方法、估算工作期程和執行經費等等,並籌備發掘所需的各種人力物資。

此外,考古學家也需要依照文化資產相關法規規定,向當地的考古遺址主管機關和土地所有人提出發掘申請,申請通過後才能正式執行考古發掘作業。

南科小故事

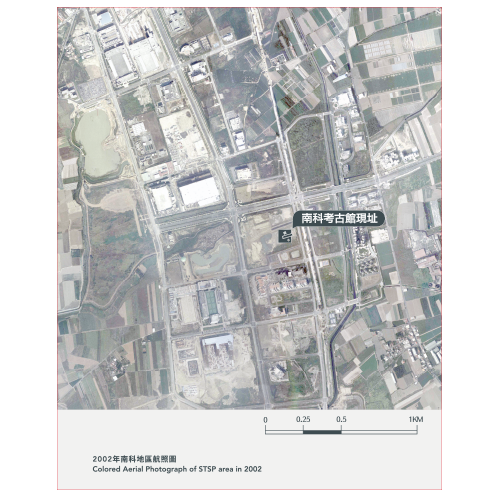

臺南市新市區、善化區及安定區,自古以來因曾文溪的氾濫與改道,大量堆積的沉積物為古代遺留提供良好的保存環境。

西元1995年國家科學委員會(現已改為科技部)擇定本區為南部科學工業園區臺南園區的基地,並委託時任中央研究院歷史語言研究所考古學組主任的臧振華先生進行半年的考古調查與評估,發現地下的考古遺址數量猶如「滿天星斗」。

面對工程開發與遺址保存的議題,南科籌備處一方面以工程設計變更方式來降低對遺址的損害,另一方面則委託專業機關進行考古遺址搶救發掘工作。

1996年道爺遺址地表調查情形

1996年道爺遺址地表調查情形