考古發掘

考古工作暨工具展 - 線上學習站

考古發掘是考古工作中最為人所知的部分,但考古發掘並不是在挖土找寶物,而是一種擷取遺址中的時空、自然環境和人類行為等資訊,來了解古代人類生活文化的專業工作。因此從發掘前的準備,到發掘時的測量、挖掘、記錄、蒐集等工作,都需要許多專業工具與各具專長的人分工合作才能完成。

- 測量定位

- 發掘工作

- 記錄與採集

測量定位

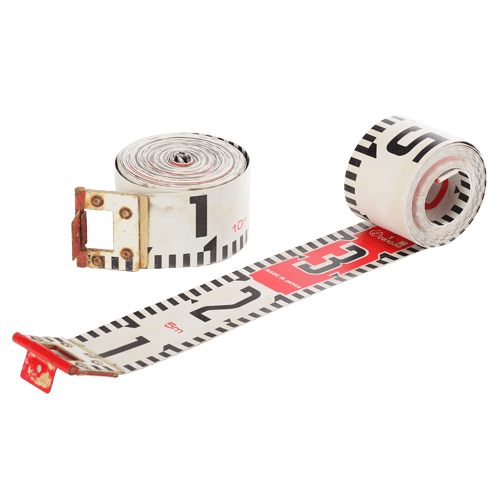

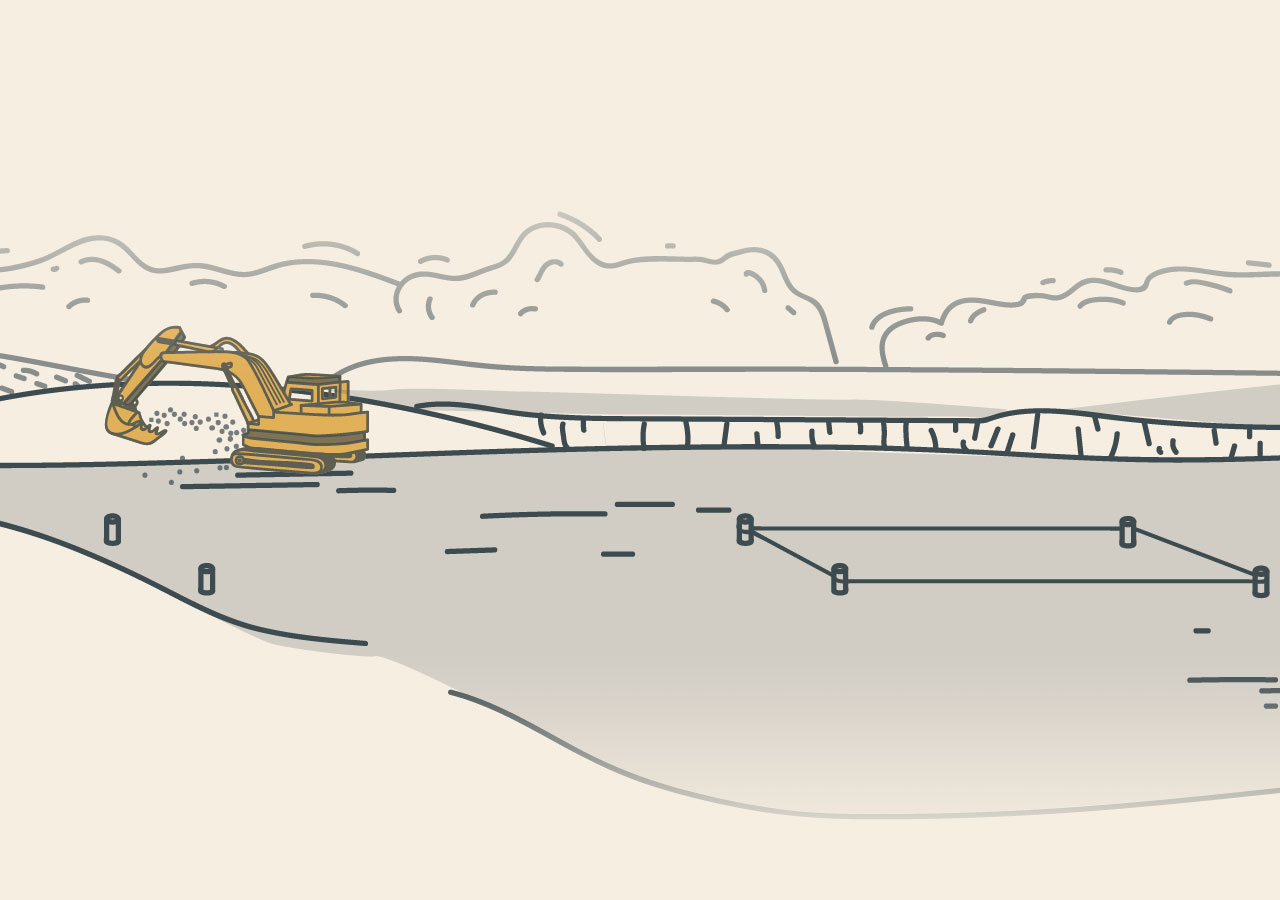

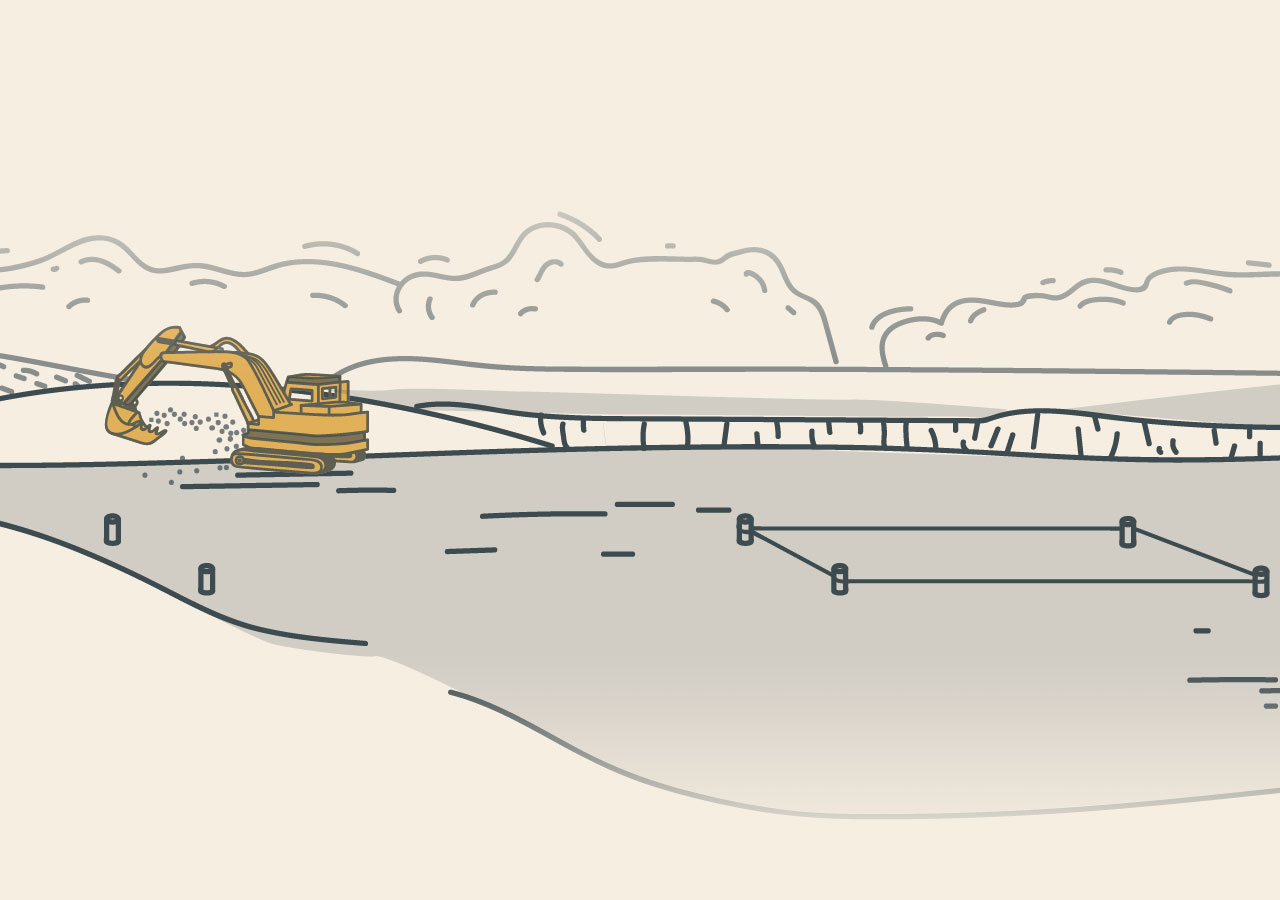

來到發掘現場,考古人員會先按照前置規畫確認發掘範圍,以各種測量工具丈量發掘區域的平面空間後,依區域軸線或地理南北方向,用釘樁與繩索將發掘區劃分出許多大小統一的方格,標記出預定發掘的坑位。

就像棋盤一樣,每一個發掘坑都被賦予了獨一無二的編號與座標,考古人員可以藉由編號來管理發掘工作,並以發掘坑及深度層位為單位進行詳細紀錄。

-

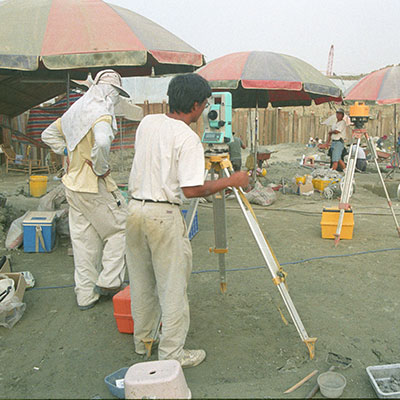

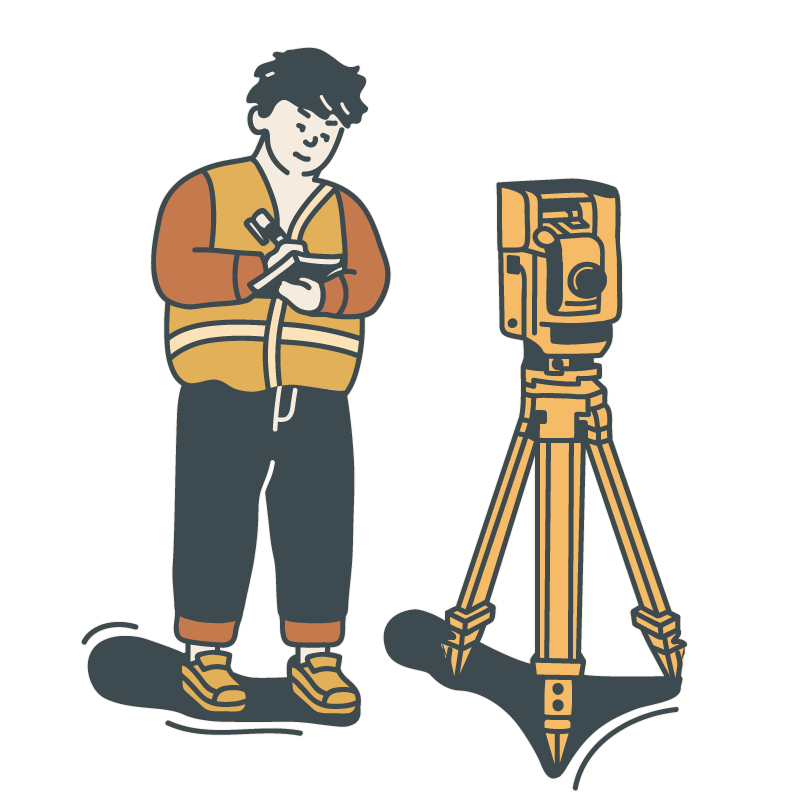

發掘時使用全站儀進行定位工作。

發掘時使用全站儀進行定位工作。

-

工作人員於發掘前進行現場放樣釘樁工作。

工作人員於發掘前進行現場放樣釘樁工作。

- 空間測量儀器設備

發掘工作

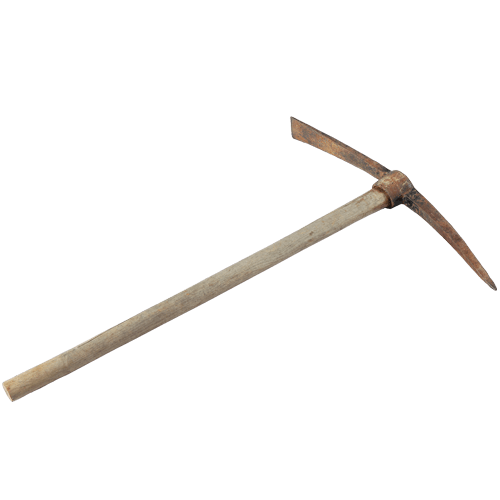

探坑定位完成後,才能開始進行向下挖掘的工作。

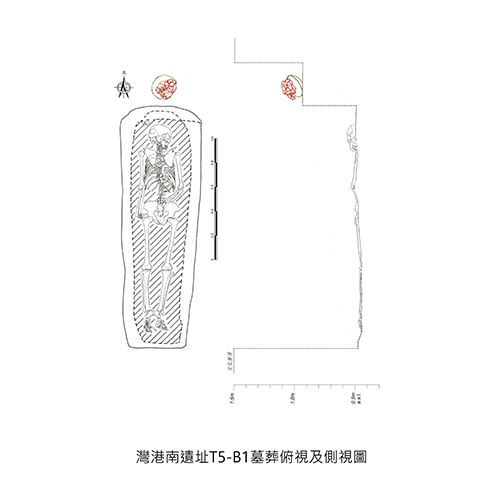

遺物與現象出土的深度和位置,反映出古代人類活動的軌跡,對考古人員而言是非常重要的資訊。

為了能詳實記錄發掘資訊,考古人員通常以一層10公分的方式分層下挖,或是以自然地層為分界進行逐層發掘。

發現遺物及特殊現象時,不僅要測量它們出土的位置與深度,也要更換細部作業的小型工具以避免造成損傷,而發掘出的砂土也需要進行篩選,以避免遺漏細小的遺物。

-

大道公遺址搶救發掘現場,與周邊廠房形成鮮明對照。

大道公遺址搶救發掘現場,與周邊廠房形成鮮明對照。

-

右先方遺址的發掘現場。

右先方遺址的發掘現場。

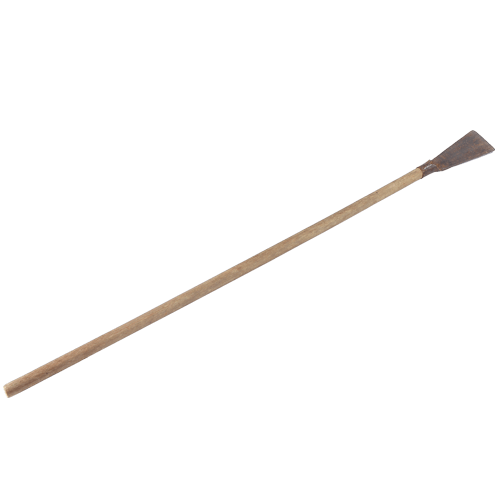

- 一般發掘用具

- 細部清理用具

記錄與採集

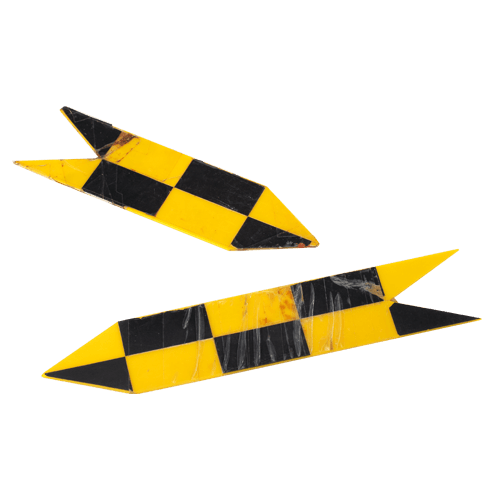

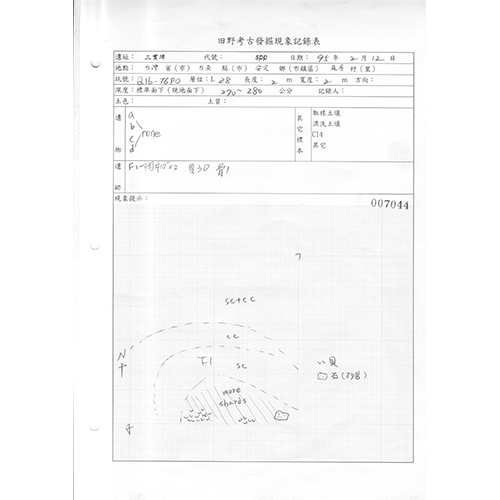

在分層發掘的過程中,考古人員也要為發掘時間、地層性質、出土遺物、現象的種類與分布狀況做詳盡的紀錄,記錄方式主要有文字記錄、攝影記錄、繪圖記錄幾種。文字紀錄通常會寫在專用的考古紀錄表中,攝影紀錄則主要用相機或攝影機搭配標示坑位層位的字牌進行拍攝,繪圖紀錄則是將現場觀察到的坑面、牆面或遺物分布情形,依比例縮放後繪製在方格紙上。

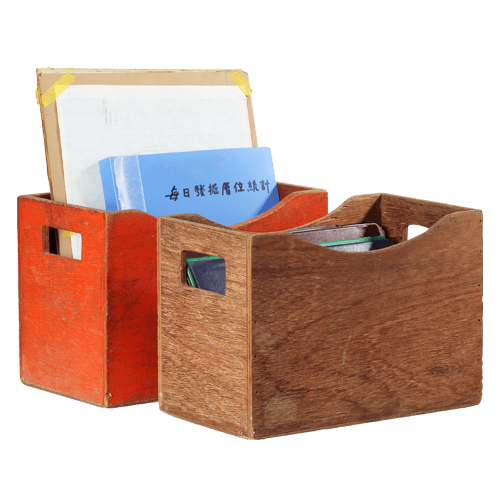

出土遺物、標本經過初步清理後,要依照出土位置和材質種類進行分類後,以具隔離性的包裝袋及容器收納,並在包裝上註明出土資訊。

-

探坑拍攝紀錄,使用鋁梯以取得較佳的攝影視角。

探坑拍攝紀錄,使用鋁梯以取得較佳的攝影視角。

-

使用網格作為輔助基準線,以繪製型態複雜的發掘現象。

使用網格作為輔助基準線,以繪製型態複雜的發掘現象。

- 發掘現場攝影工具

- 收納工具與耗材

- 現場記錄用品

南科小故事

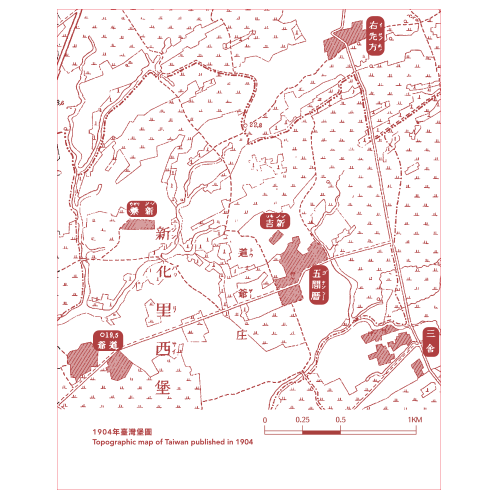

從西元1996年10月開始,南科籌備處委請臧振華先生組織南科考古隊,執行園區內的考古遺址搶救發掘。考古隊工作人員的數量最多高達2百多人。為因應規模空前的搶救發掘工作,也發展出精細的組織分工與標準化工作流程,在塵土飛揚中與開發工程的進度賽跑。

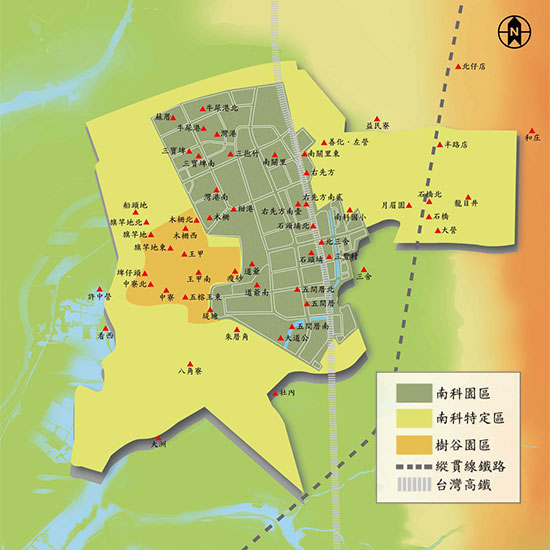

經過南科考古隊以及財團法人樹谷文化基金會考古中心的調查與發掘,自西元1995年至2010年間,南科及其周邊地區約3,000多公頃的土地先後發現82處考古遺址,經過搶救發掘者共有34處,是目前臺灣史上規模最大、時間最長的考古發掘工作。

2013年南科園區及周邊地區考古遺址分布圖

2013年南科園區及周邊地區考古遺址分布圖